点此进入支付宝/微信收款码在线制作 微信支付宝二合一收款码是将微信与支付宝的收款码合并成一个的二维码。顾客扫码时,系统会自动识别其使用的支付软件并跳转,无需区分。

微信支付宝二合一收款码是将微信与支付宝的收款码合并成一个的二维码。顾客扫码时,系统会自动识别其使用的支付软件并跳转,无需区分。

通过芝麻收款助手生成,资金直接进入原微信或支付宝账户,不经过第三方,安全无风险,且芝麻不收取提现手续费,能简化收款流程,提升效率,适合各类商家使用。

在使用芝麻收款助手进行收款码合并之前,我们首先需要获取微信和支付宝各自的收款码,并将其保存到手机相册中。具体操作步骤如下:

1.微信收款码获取步骤:

◦ 打开微信应用程序,点击界面右下角的 “我”,进入个人页面。

◦ 在个人页面中,点击 “服务” 选项。

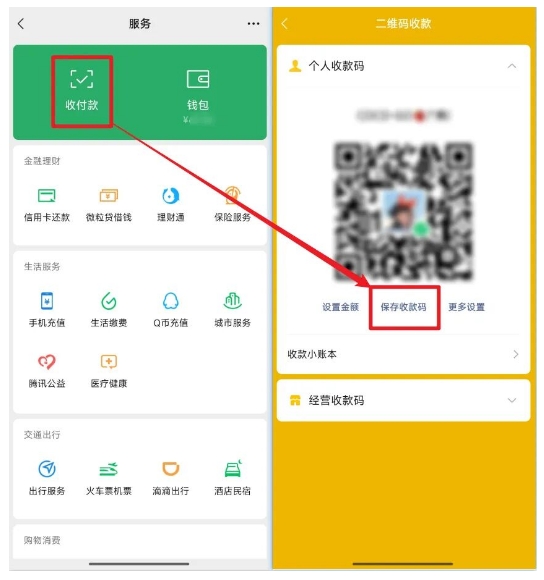

◦ 在服务页面中,找到 “收付款” 并点击进入。

◦ 在收付款页面里,点击 “二维码收款”。

◦ 最后点击下方的 “保存收款码” 按钮,微信收款码便会成功保存到手机相册中。

◦ 打开支付宝 APP,在首页最显眼的位置找到 “收付款” 按钮并点击进入。

◦ 在收付款页面中,选择 “收钱” 选项。

◦ 进入收钱页面后,会显示一个支付宝收款码,在收款码下方有 “保存图片” 的选项,点击后,支付宝收款码也会保存到手机相册里。

(二)进入芝麻收款码工具平台

(二)进入芝麻收款码工具平台完成微信和支付宝收款码的保存后,接下来我们需要进入芝麻收款码工具平台,有两种便捷的方式可供选择:

1.方式一:直接在浏览器中输入芝麻收款码工具平台的网址(https://www.hotapp.cn/wap/newmerge),即可快速进入芝麻收款码工具平台。

2.方式二:在微信中关注 “芝麻收款服务” 公众号。进入公众号聊天界面后,回复 “1”,公众号会自动推送制作二合一收款码链接,点击这个链接,同样能顺利登录芝麻收款码工具平台。

进入芝麻平台后,按照提示,依次上传之前保存在手机相册里的微信收款码图片和支付宝收款码图片。当两张收款码图片都成功上传后,点击页面上醒目的 “马上合并” 按钮,微信和支付宝二合一 “万能收款码” 就会迅速生成。

(四)下载并使用专属收款码

(四)下载并使用专属收款码芝麻收款助手还十分贴心地为商家提供了多种精美样式供选择,商家可以根据自己店铺的风格、品牌形象或个人喜好,挑选最心仪的款式进行下载。

下载完成后,将收款码打印出来,放置在店铺最为显眼的位置,例如收银台、桌面上、墙上或摊位前,确保顾客在扫码时能够一目了然,轻松、快速地完成付款。

芝麻收款助手生成的二合一收款码没有扫码次数的限制,并且永久有效。商家完全不用担心因为扫码次数过多,或者使用时间过长而导致收款码失效的问题,可以长期稳定地使用,为日常经营收款提供可靠保障。

(二)资金安全有保障

在整个收款过程中,芝麻收款助手仅在技术层面上对微信和支付宝收款码进行合并,以方便用户收款。资金是直接从消费者账户转入商家的微信或支付宝官方账户,芝麻收款助手绝不插手资金的流转环节,从源头上杜绝了资金安全隐患。

商家无需担忧资金被挪用、截留等风险,每一笔收款都清晰、安全地进入自己的账户,让商家能够专注于经营业务,无后顾之忧。

(三)0 提现手续费

这是芝麻收款助手最为吸引人的优势之一。使用芝麻收款助手生成的二合一收款码,提现无需支付手续费。商家收到的款项直接进入合并上传的微信和支付宝收款码对应的账户里,提现按照微信和支付宝各自的官方规则进行,芝麻收款助手不收取任何费用。

相比一些其他收款工具可能收取的提现手续费,长期下来,使用芝麻收款助手能为商家节省一笔可观的费用。

(四)支付活码功能

如果商家有 3 张及以上的微信 & 支付宝收款码需要合并,可以使用芝麻收款助手的 “支付活码” 功能,通过这个功能,能够将多个微信或者支付宝收款码合并在一起,操作方法与合并两个收款码类似。

在进入平台后,找到 “支付活码” 选项,按照系统提示依次上传多个收款码图片,最后点击生成即可。客户付款时,系统会随机展示收款码,即便更换收款码也不会影响继续收款。

您有问题需要咨询的话,可以扫描下方二维码:

原创文章,作者:小芝麻,如若转载,请注明出处:https://xiaokefu.com.cn/blog/33808.html